悔 恨 ー 或る下士官兵の記録から ー 作 :小川 龍二

(一)昭和二十年八月十五日、大東亜戦争終結の詔書が渙発(かんぱつ)され、約四年に亘(わた)る戦火は漸く終息を致しました。これは皆様先刻ご承知の通りであります。

私は今、約四年に亘る戦火と申しましたが、軍部が愈々(いよいよ)台頭するきっかけとなった昭和六年の柳条湖(りゅうじょうこ)事件に端を発する満州事変を経て数えますと、実に十五年に亘る長い戦争の終結でもあった訳であります。従って、現在では満州事変から支那事変を含む大東亜戦争という呼び名も日中戦争と呼び倣(なら)わして居(お)るようであります。驚くべき事にこの戦いはまた、宣戦布告なき戦争でもありました。更にこの日中戦争から派生継続しての連合国軍との戦争という意味合いから、アジア・太平洋戦争または太平洋戦争という呼び名が定着しつつある様でございます。

現代の方々は、先の大戦がこの日を以って完全に全ての戦闘が終息したかの如く考え勝ちでありましょうが、事実はそうではございません。外地ではまだ小規模の戦闘もありましたし、完全な終息の為の裏の裏には、詔書の渙発の後にも様々な葛藤(かっとう)があった訳であります。一旦弾みの付いた車が、急停止出来る訳がありません。特に徹底抗戦を叫ぶ軍部の一部では、まだまだ不穏な空気が漂って居りました。その様な事を踏まえて、私は自分の敗戦直後の体験を皆様にお伝えせんものと心得て居る次第にございます。

|

私の生年は大正四年であります。私が運よく生を永らえて居れば、現在九十八歳の筈(はず)。しかし、もう鬼籍に入って居る身なれば、皆様に直(じか)にお話致します事は少々憚(はばか)られましょう。されば、我が愚息の口を藉(か)りてお伝えすべく考えるのであります。 幸いにして、ここに一冊の手牒(てちょう)がございます。 |

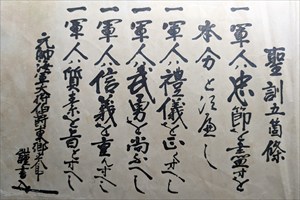

さて手牒とは、正式には「軍隊手牒」であります。この軍隊手牒と申しますものは、全ての軍人が入営から退役まで持たされて居ったものでありまして、非常に重要なものでありました。この中には、明治の大帝から大正・昭和の歴代陛下の勅諭(ちょくゆ)が網羅され、更に軍人としての心得、また各軍人一人ひとりの経歴等が記録されて居るものでございます。

今、ここにこの手牒が存在する事に依り、私の薄れ掛けた記憶の断片がまざまざと蘇(よみがえ)って参ります。いや、中にはそういう事もあったかと改めて想起するもの、或いはまた、これに関連して意識的に忘れようとして居った事件など、嫌な事も決して少なくはございません。

しかしながら、事実は事実として、私は終戦前後の悲惨な出来事を中心に、私の軍人としての一面をお伝え致したく存じます。ただ、私も既に老体であり七、八十年も昔の事なれば、事実とは思えど不確かなもの、或いは完全に忘却して仕舞ったものも多々ございます。その辺は切にご了解願い上げる次第であります。

(二)

日本軍は、昭和十七年のミッドウェー海戦に大敗北。十八年にはガダルカナル撤退に引き続き、翌年にはサイパン島も陥落、愈々戦局は我が軍に不利な状況となって参りました。南方の戦地で飢えを凌(しの)ぐ兵士は勿論(もちろん)の事、「欲しがりません、勝つまでは」の標語の如く、国民も等しく耐乏生活を強いられて居たのであります。

一方の陸軍と海軍に於ける統帥権の独立と帷幄(いあく)上奏権と称された特別な権限は、軍部の独走態勢を殊更に増進させ、更には陸海軍間お互いに容喙(ようかい)干渉する事を拒絶し合い、南洋での戦局の実体もよく判らない儘(まま)でありました。両軍の不仲は、当時から周知の事実であったのであります。信じ難い事に、時の内閣でさえ軍の細部を知らされる事なく、全くの埒外(らちがい)に置かれて居ったのであります。私なども我が軍の不利な状況を知り得たのは、かなり後の事でありました。

その様な状況下の私は、当時留守第六師団司令部参謀部に勤務致して居りましたが、翌二十年戦局の悪化と共に、二月から四月にかけての南九州防衛の為に編成された護南(ごなん)部隊に動員下令されました。この護南部隊と申しますのは、米軍の沖縄上陸の後本土決戦ともなれば、次は先ず薩南(鹿児島県南部地域一帯)であろうと、その来るべき上陸を念頭に軍備を整える為にありました。この歩兵第四二四聯隊(れんたい)第二聯隊砲中隊附の内務係(人事係)として令課されたのであります。

女学校教師であられた頃には渾名(あだな)が「コガレ」であったとか。これは氏が美男子であった為、見とれている内に料理を焦がして仕舞(しま)うという意味から付いたものとの事でありました。或いは、「憧れ」という意味を縮めたもの、または「恋焦がれる」というものであったのかも知れません。更にまた中学校教師時代には、成績の揮(ふる)わない生徒を場合によっては家に宿泊させ、学習の面倒を見るという柔道部出身らしい義侠(ぎきょう)精神に富んだ方でもあった様であります。

私は昭和十八年妻を迎えて居りましたが、丁度私がこの部隊に応召した翌日の二十年四月十五日、私の長子(この稿の筆者)が誕生致したのであります。結婚の頃の当時の妻は、熊本からほど近い菊池の陸軍花房(はなぶさ)飛行場(現・熊本県菊池市泗水町)に勤務して居ったのでありました。しかしながら、私は誕生した我が子にも十分対面出来ぬまま、熊本の師団司令部から鹿児島県へと出発致したのであります。いや、子供とは一度も対面する事なく散っていった戦友も数多(あまた)ある時代でありますから、一時でも我が子と対面出来た事は幸いであったと言うべきでありましょう。

現地に到着致しますと、川辺町は既に大変な状況となって居ります。一挙に六千人もの兵士がこの地に集合したのでありますから、右を見ても左を見ても兵士ばかりでありました。更に護南部隊(第一四六師団)の司令部はこの町の飯盛塚に置かれ、この周辺一帯も急拵(きゅうこしら)えで建設中の藁葺(わらぶ)きの兵舎や人馬で、溢れんばかりになって居ったのであります。

(三)

一方米軍の空襲は、日を追って愈々激しさを増してまいります。近くの軍港、軍需工場等は主な標的とされ、次いで交通網の遮断の為鉄橋、駅舎、鉄道路、一般道路の橋梁、更に人畜まで攻撃の対象となったのであります。折角(せっかく)造営した道路も一瞬の内に破壊されて仕舞う、この様な事もあったのであります。特に、特攻基地たる陸軍の知覧(ちらん)飛行場(現・鹿児島県南九州市知覧町)、海軍の鹿屋(かのや)飛行場(現・同県鹿屋市)などは、日に何度も標的にされる激しさでありました。

|

その様な中で、私なども到着翌日から汗水を流して築城作業に従事致したのであります。その殆(ほとん)どが人海戦術。兵舎、軍用道路、砲座、食料や弾薬の保管壕、更に野戦病院、通信所等々次々と戦争の遂行に必要な施設が完備していったのでありますが、結果的にはこれらの諸施設が機能する事は殆どありませんでした。一方、この頃師団から出された兵士一人当たりの栄養摂取量は、千三百カロリー以下にするよう通達されておりました。現代では療養中の方々でも、少なくとも千六百カロリーは摂取するよう義務付けられて居る様でありますが……。 |

それはさて置き、この頃の状況を私の軍隊手牒には次の如く記してございます。

—— 此頃依リ敵ノ本土空襲ハ愈々徹底的ニ激シクナリ連日敵機の頭上ヲ飛行セザル事ナシ 我々ノ駐留スル位置依リ間尺ノ近クニアル知覧井(注・井は飛行場の記号。正式には陸軍の場合は井の〇囲み、海軍の場合は井である)ニハ毎日爆画(注・撃の略字?)機銃掃射ノナカリシ日ハナシ(原文のまま)——

更に六月下旬になりますと、

—— 敵ノ空敵(注・襲の誤り?)ハ交通通信網ノ徹底破壊ニ指向セラル如ク鉄道ノ破壊ニヨル列車不通事故等ハ枚挙ニイトマナキガ如シ(原文のまま)——

続けて、

—— 七月二十七日依リ助手ノ吉丸兵長ヲ功績名簿受領ノタメ熊本ニ出張セシムルモ列車不通ニ依リ往復徒歩ニテ其ノ任ヲ果タシタリ 特ニ帰路ハ多数ノ書類ヲカヽヘ三日間一食モ喫スルコトナク終日敵機ニ追ワレツツモ遂ニ八月七日一三〇〇無事帰隊ス 彼ノ責任観念ノ旺盛ナル事中隊(注・一、二文字不明。随一の意か)ト認メタリ(原文のまま)——

と、斯(か)くの如く記述して居るのであります。

尚、護南部隊とは通称号であり、正式名称は第一四六師団でありました。部隊の名称を秘匿するための一種の暗号名であった訳であります。

そして運命の八月十五日、「ポツダム宣言」を受諾しての降伏の詔勅(しょうちょく)が渙発(かんぱつ)されました。一時全ての兵士が茫然自失の状態でありましたが、私などはその後も従前と同様、いや、場合によってはそれ以上に多忙な日々が続いた訳であります。終日終夜、大量の書類等の焼却に追われたのであります。米軍の薩南への上陸が明日かも知れないという懸念が、常に我々の上に覆い被さって居たからに外なりません。

私も覚悟を決めて居りました。身辺には常に自決用の青酸カリを携えて居ったのであります。

(四)

幸いにしてと言うべきか、敵兵の薩南上陸はございませんでした。

改めて先程からの手牒を開いてみますと、私は次の如く記して居るのであります。

—— 八月十五日無夢(注・夢想の意?)ダニシナカッタ終戦ノ命ヲ受ケ一同只ダ陣地ニ座シ無念ノ涙ニムセブ 同日〇四〇〇(注・一四〇〇の誤記? あるいは午後四時の誤りか)重要書類ノ焼却其ノ他兵器ノ集結ニモ一同只ダ黙々トシテ声ナク命ニ従ヒアルモ見ヘルハ只涙アルノミナリ(原文のまま)——

更にこの頃より薩南に集結せる約一万六千八百名の各部隊も、順次命令次第我が故郷へと引き揚げの開始を始めたのであります。米軍による空襲も、この頃にはピタリと止んでおりました。私も早く復員したいのは山々でありましたが、まだ結構な量の残務整理が残って居ります。八月一杯の復員は到底無理だろうと漠然と考えて居りました。

さて、八月二十三日の項に、私は次の様に記録いたして居ります。これが私に大きな衝撃を与えた事件の一つでありました。手牒を開いてみましょう。

—— 私ハ聯隊本部ニ事務連絡ノタメ不在中 兵器係下士官古田伍長ハ漁補セントシテ投ゼントシタ手榴弾手中ニテ爆発シ 案内ノ西盛雄氏山口兵長ヲ遂ニ死ニ到ラシメタリシ事ハ 誠ニ人事係トシテ身ノ不徳ノ致ス処トハ謂ヒ乍ラ残念ナリ(原文のまま)——

私にとって、これは誠に今も痛恨の極みなのであります。聯隊本部に出掛けた私の留守中に、復員する他の部隊の送別会を催す為近くの野崎川に漁補(りょうほ)に出掛けて、この惨事が偶発したのでありました。戦闘に依る戦死であればいざ知らず、一応戦争も終結した直後の事であります。

先程述べた様に、各部隊は次々と復員を開始致しましたが、まだまだこの地区周辺の壕内には結構な量の弾薬や食料が貯蔵されて居りました。この管理の為にも兵士の一部は残留させざるを得なかったのであります。しかしながら、当然と言えば当然ながら、終戦と共に徐々に指揮系統は乱れ、統制も取れなくなって来ていたのであります。規律もあってなきが如し、一部では勝手気儘(きまま)に闊歩(かっぽ)する兵士の姿も見受けられたのでありました。

この様な状況の中、係りは異なっていても私などは各兵士の動きを逐一把握する立場にもあった訳でありますが、この事件の日の送別会の一件は、私も知らない訳ではありませんでした。が、聯隊本部に出掛ける要件もありました為、特に注意を促す様な事もなく黙認の状態であった訳であります。

我々の第四二四聯隊第二聯隊砲中隊に古田という兵器係の伍長が居りました。彼などは古参兵でもありましたので、前述の様な兵士の一人であった様であります。 また、この頃には元上官の命令でも鼻でせせら笑う様な処がありました。 終戦直後から「兵器は勝手に持ち出さぬように」との司令部の通達を受けて居ったにも拘らず、この古田伍長は当日の昼過ぎ天気は良いし、他に山口兵長以下四名程を引き連れ、野崎川に漁に出掛けたのであります。その川までの案内人が博物学に造詣の深い西盛雄氏でありました。当時の西氏は、川辺中学を持病の為休職されて間もない頃であったかと思います。

道程は、田畑の畦道(あぜみち)を通過しての1.5キロ程の場所であった様であります。途中で、近くの溝で洗濯をなさっている奥様にお会いして、西氏共々ご挨拶申し上げたと、同行した一人の兵士が申して居りました。しかし、この時がお二人最後の挨拶で、永の別れとなったのでありました。

(五)

野崎川とは万之瀬(まのせ)川の支流であります。川幅は十メートルという処でありましょうか。所々に漁補に適した河原もございました。

彼らは目的地に到着して一度手榴弾を投擲(とうてき)致しましたが、失敗した様であります。 中国戦線でも時折手榴弾を使っての漁補という事もございましたが、この漁は適当な川の深さと、爆発が丁度(ちょうど)水中の中間点付近でなければなかなか成功し難いのであります。

「ここでは駄目だ。もう少し上流に行こう」

と、或る者(古田伍長か)が言うので更に上流に向かいました。そこは運良く水深もあり適当な広さの河原もある、「うん、ここだ」という事で早速漁を始めた様であります。

ただ私もこの現場に居合わせて居りませんでしたので、この時漁に参加していた一人の濱田二等兵の後日の手記に依りますと、次の通りであります。

——(より良い漁補の場所を探して)川上の方へ期待しながら進む。川原があって深みもある。その時古兵どんが「濱田、今のところに籠を忘れた。取りに行って来い」と。私は引き返して籠を取って皆が待っている所へ急いだ。とその時バーンと手榴弾が破裂した音と同時に呻き声、悲鳴の声。こらしもた投げ損じて空中発破したのだと思い、急ぎ現場に着いてみると皆が河原に倒れて、血も流れどう仕様もない。「濱田、中隊へ連絡せよ」と喘ぎながらの命令。私は隊へ一目散命がけで走って、隊に連絡。三十名ぐらいの兵隊が担荷を持ったり、救急箱を持って駈けつける。早速野戦病院へ運ぶ途中で西先生は息を引き取られました。他の重傷者には輸血をし命を取りとめました。手榴弾を投げた兵長どんは手首から吹き飛んでしまいました。道案内の西先生には誠に済まないことをしたとお詫びを申し上げます。(原文のまま)——

と、この様にあります。

ただ、私の手牒には、先に述べた如く「西氏と山口兵長を死に至らしめた」とあり、今となっては私もどちらが正しかったのかはっきりと判りませんが、恐らく爆発後数日経って死亡したものではなかったかとも思われます。また、濱田氏の手記では、手首を吹き飛ばしたのは「兵長どん」となっておりますが、私の記録では手首を吹き飛ばしたのは古田伍長であり、死亡したのは西氏と山口兵長であります。

この濱田氏の手記も戦後数十年を経て書かれたものであろうし、氏の記憶違いの部分もあったのかも知れません。

いずれにせよ、西氏と山口兵長を死亡させ古田伍長に重傷を負わせた事について、私は私なりに大きな責任を感じて居たのであります。私が私に負わされた職務に怠慢であったが為、この様な間違いが起きて仕舞ったのではないかと、私なりに考えて居ったものでありました。

手首を失った古田伍長は中国戦線からの帰還兵でありました。本土決戦に備えて転属したのでありましたが、中国戦線で使用していた手榴弾は、安全ピンを抜いてから爆発するまで結構な時間が掛り、帰還後の内地での手榴弾の扱いに付いてもその感覚だったのでありましょう。

敵兵に対して投擲した手榴弾を敵がそれを拾って投げ返す、或いはまたその逆もあって、まるで戦場でのキャッチボール同様でありました。しかし、その様な反省を踏まえて終戦直前の頃から幾分の改良が為され、安全ピンを抜いて約六秒後に爆発するようになって居たのであります。この事は、軍事教練を受けた内地の中学生であれば誰でも知って居りました。

残 念な事に中国から帰還したばかりの伍長は、兵器係であるにも拘(かかわ)らずその辺が良く理解出来て居なかったものと思われます。古参兵でもありますし、誰もその事実を教えて居なかったものかも知れません。

(六)

私も一時期中国戦線に従軍致して居った事がございます。

昭和十年に近衛歩兵第二聯隊歩兵砲隊に入営、その翌年の世に言う二・二六事件に於いては、東京戒厳地域内の戒厳に関する業務に事件の翌日から七月まで携わり、そして十二年五月に歩兵砲隊競点照準会表彰、聯隊剣術競技会に表彰され帰休兵として除隊。この除隊の際には、善行證書(ぜんこうしょうしょ)も付与されるという栄誉にも浴する事が出来たのであります。これは後に私が授けられる事になる勳八等瑞宝章と共に、私の軍歴を幾分誇り得るものとせしめるものでもありました。また手前味噌ながら、私が近衛兵として召集されたのも、明治以来出身地からは二人しかいないという事で評判になったものでもあります。

しかしながら、それも束の間、十二年七月には盧溝橋事件が勃発して日中の全面戦争に突入。私も十月には再び召集され、更に十四年七月から支那事変勤務に従事する様になったのであります。それから十七年九月までの三年余り、中国大陸の各地を転戦致したのであります。順を追っていけば漢口着の後信陽付近の警備、兵州にて宣昌作戦参加並びに警備、陸水作戦参加並びに警備、大雲山での戦闘、岳州大氻坪(だいろくびょう)及び蒲圻(ぶき)付近での警備及び戦闘、第一次長沙作戦、第二次同作戦参加等々、正に息つく暇もない程でありました。この間の私は、階級も一応軍曹まで昇進致して居った訳であります。

皇国の権益擁護及び邦人の保護に藉口(しゃこう)した軍部の領土的拡大の野心と、防共の為の必要性ありとの判断から満蒙の守りを確実なものにせねばならず、その為には支那事変の拡大を余儀なくされ、必要な物資の補給、特に石油の確保が急務でありました。それら切実な事情から我が国は南部仏印への進駐をも実行に移したのであります。これに対抗して米国を中心とするABCD包囲網が構築され、様々な曲折を経て昭和十六年十二月の米英に対する宣戦布告となったのであります。

一方の蒋介石率いる国民党政府軍は南京から重慶へと遷都し、広大な国土の中をここと思えばまたあちら、退いてはまた攻めて来る。抵抗する姿は、決して揺らぐ事はありません。これに対し我が軍は、昭和十二年北平に中華民国臨時政府、翌年には南京に中華民国維新政府を、汪兆銘を首席とする傀儡(かいらい)政権を樹立しておりましたが、殆ど我が軍に有利に機能する事はなかったのであります。勿論我々下士官兵が、その様な国策に関与できる立場ではなく、ただ我々は軍令の命ずる儘に作戦に参加するのみではありましたが……。

この頃の中国軍も、既に昔の如く口汚く侮蔑的な言葉で呼称される弱い兵士達ではなくなって居りました。時には国民党軍と、後に八路軍と呼ばれる共産党軍が国共合作と称して皇軍に迫ってまいります。日清の戦役以前から列強に蹂躙(じゅうりん)され続けた中国も、民衆は次第に国を護る気概に満ち、長い眠りから覚めていった様であります。また特に、貧農に対する八路軍の施策も瞠目(どうもく)するものがあった様でありました。

思えば、日本軍は中国戦線に於いて随分と酷い事をして来た様であります。昭和六年、関東軍の謀略に依る柳条湖事件を契機にして満州事変が勃発。それからの中国全土に於ける戦闘は、現代の感覚では侵略戦争と言わざるを得ないでありましょう。その対象は単に兵士に対してのみではなく、一般人民に対しても、略奪、放火、暴行、虐殺、強姦等々が茶飯事に行なわれて居ったのであります。蛮行の連続であったのであります。初年兵の教育と称して、銃剣に依る敵性捕虜の刺突等、ごく一部には己の主義に反するとしてこれを拒否する者もあった様でありますが、通常平然と行なわれて居りました。これらを逐一ここで具体的に申し上げたら限がありません。が、正に筆舌に尽くし難い状況であったのであります。

しかしながら、国内でも事変の不拡大を主張する声がないではありませんでした。戦後社会で重きをなす政治家、社会主義者、学者等著名無名の人物達が声を高らかに、時局が進行するにつれ身の危険も感じながら、地下に潜伏したりして反戦の論陣を張ったのであります。特に共産主義者某氏の如きは反戦は勿論の事、日本のあるべき姿を模索して地下活動をし、その思想は戦後の民主憲法に匹敵し得る程の斬新なものであった様であります。

勿論これらの蛮行は中国戦線のみに限った事ではなく、朝鮮、満州、台湾、更に南洋の占領地フィリピン、マレー、ビルマ、インドネシアなどでも同様であった様であります。「大東亜共栄圏」、「五族共和」、「王道楽土の建設」など、声高らかに謳われておりましたが、事実はそうではございませんでした。軍部や軍属のみならず、一般邦人も占領地の民衆に対する優越意識で、まるで特権階級の者が奴婢(ぬひ)にでも接するが如く振る舞って居たのであります。この様な行為が、現地の衆人をして根深い憎悪の念を醸成せしめて居ったのでありましょう。

後日の事なれど、我が国が敗戦の憂き目に遭った時、各占領地の被圧迫民族から追われる様に引き揚げざるを得なかったのも、「宣(むべ)なるかな」と言うべきであろうと思われます。

(七)

戦争はどこの戦闘に致しましても決して生易しいものではございません。私の目の前で、今まで冗談を言っていた戦友がいきなり弾丸に撃ち抜かれて、物も言わずに倒れ臥す。即死であります。それに構わずこちらも応戦しなければこちらが殺(や)られる。戦争とは人と人の殺し合いであります。頭を粉々に砕かれて、眼球の飛び出した儘の戦死者も居ります。手足をもがれ、首のない死体もあります。その様な殺し合いも、慣れてくればやがて人間の死も特別な感慨もないものに麻痺させて仕舞う。戦友の死に恋々として居れば、次の瞬間は我が身が同じ運命を辿って仕舞うのであります。むしろ、我が身をこれほど苦しめている憎むべき敵兵を、一人でも多く撃ち殺してやりたい、叩き殺してやりたい、こういう思いであります。平常の感覚では、これ程恐ろしいものはないでありましょう。

戦場では兵士達も吶喊(とっかん)に続く吶喊で、幾多の死地を通過しての行軍の末、戦友達の死を目の当たりにする。これ以上なく苛立ち疲れ切って居ります。郷里(くに)に居れば人の良い農夫や商人でありましょうが、感覚も当然平常のものとは異なって居る訳であります。その元来人の良い男達が、略奪でも放火でも何でもよいと平然と振舞い、中には敵兵や住民の殺害の度に快哉(かいさい)を叫ぶ者もある程でありました。

南方の戦線では特に甚だしい地域もあった様でありますが、戦局も悪化の一方を辿る頃には、中国戦線に於いても食料が不足して参ります。或る部隊ではいたいけな中国人少女を殺害し、その人肉を食したとの噂も流れて居りました。真実の程は私も判断致し兼ねますが、あり得る話であろうとは思われます。この様に残虐な痛ましい行為が行なわれたであろう事は、鼠、蛇、蜥蜴の類さえ食い尽くした戦地の状況に依っては否定出来ない事でありましょう。

特に食料の枯渇した南洋諸島の戦線では、戦友の死肉を食らい、残酷極まりない上官を殺害の上、野生の豚肉と偽って食したなどとも、後年の事ながら聞いた記憶がどこかに残っております。しかしながら、大部分の兵士はもがき苦しみながらも、まだ人肉を食う様な人倫にもとる行為にまでは走れず、従って隠された事実として後年暴露されていった様であります。この様な戦争のもたらす異常性と悲惨な実情とが、仄聞(そくぶん)する南京大虐殺にも繋がり、或いはまた捕虜に対する生体実験や細菌戦研究を続けていた特殊部隊に対しても異常と思わぬ感覚を養っていったものであろうと思われます。

好むと好まざるとに拘らず、異常な時代の、兵士達の様々な行為や特異な体験或いは見聞……。従軍していた兵士の誰もが想い出したくもなく、話題にしたくもない事でありましょう。また、その一部を話したとしても、負の想い出の全てを陳述する事は永久にないであろうと存じます。

戦場は今日とも明日とも知れぬ生命の危険が常に付き纏(まと)って居ります。少しだけでも人間らしさを取り戻させる為にでありましょう、大抵の所には慰安所が設置されて居りました。慰安婦の中には、たどたどしい日本語の者も多数居た様であります。却って、外地出身者のほうが多かったのではないでしょうか。何処(どこ)の国の、どんな出自の女性であろうと、そんな事はどうでも良い。慰安所に行く事に依って、荒くれだった兵士の気分も幾分落ち着くのであります。異論はありましょうが、明日の命の保障もない若い兵士の性の処理には、これも必要悪ではなかったでしょうか。また時には、密かな男色関係も存在した様でありました。

戦争とは不思議なもので、だらだらビクビクしている者ほど弾丸によく打ち抜かれます。こういう臆病でのろまな者を揶揄(やゆ)して、私共は「テレットどん」と呼んで居りました。果敢に敵陣に突っ込んで行こうという勇ましい者ほど、弾丸もそれを避けて通る様であります。全てとは申しませんが、これは実に不思議なものでありました。

また、不運にも弾を喰らった者が息を引き取る際の最期の言葉は、大抵「お母さん」か「お母ちゃん」でありました。「お母ちゃん」とは、多分我が郷里の愛妻であったのでありましょう。「天皇陛下万歳」などと叫んだ者など、私の記憶では殆どなかったのではないかと思って居ります。これが現実でありました。

(八)

今では大陸のどこであったか私も確かな記憶はありませんが、私も敵兵を斬首致した事がございます。本当に想い出したくもない事実であります。一時、この悪夢の様な事実を忘れよう忘れようとして居た為、具体的な地名までは本当に完全に忘れ去ったのかも知れません。

斬首した際に使用した軍刀は、我が実家から持参していた刀身一尺八寸の脇差でありました。「備前・国宗」の銘のある軍刀であります。

或る日の警備の途上、クリークに死体を装って隠れて居た敵兵を発見。多分、抗日民族統一戦線のゲリラ兵でもあったのでありましょう。直ぐ様(すぐさま)その敵兵を引き摺り出し、首を刎(は)ねんとしたのであります。しかしながら私も初めての経験で、敵兵を座らせ、いざ一刀の下にという時、一太刀目は敵兵の顎に打ち込んで仕舞ったのであります。再度引き据えての二太刀目で、まるで大根でも斬ったかの如くストンと、やっと敵兵の首を落とす事が出来たのでありました。「ストンと」と只今私は申しましたが、しかし、斬首した瞬間の頭部は一尺程も上に噴き上げられ、その儘前方の草叢に転がったのであります。残された胴体からは、夥しい鮮血が暫く噴出して居りましたし、胴体を離れた首は半ば口を開いて血にまみれ、見苦しい形相を致して居りました。一方のその時の私は、緊張の為か強張(こわば)った指は柄から解(ほど)けず、また全身上から下まで敵兵の返り血を浴びて、真っ赤になって居たのであります。

ただ、処刑の座に引き据えた際に見せた敵兵の恨みに満ちた何とも名状し難い表情と声、強(し)いて言わば怯えて哀れを乞う様なそれを、私は終生忘れる事が出来なかった。この時の光景が戦後も長く尾を引いて居たのであります。

戦場で銃弾を撃ち合う戦闘は、誰が発射した弾丸が一人の敵を打ち抜いたのか、逆に味方が誰の弾丸に依ってその生命を絶たれたのか一切分りません。しかし、先程の斬首の場合は別なのであります。私が直接一人の人間の首を打ち落とし、その生命を永久に絶って仕舞ったのであります。彼にも両親も兄弟もあった筈です。また、洋の東西を問わず、護国の精神は何処(どこ)の国の人間も同じでありましょう。

如何(いか)に戦争とは雖(いえど)も眼前の敵を打ち殺した時、その名状し難い鬱屈した心情と、どこか神の恩情にでも縋(すが)りたいという贖罪(しょくざい)感は、殺害した当人以外の誰にも理解出来ないものであろうと存じます。その現場では士気は昂揚して居りそれ程のものと は思われなくとも、年月を経て我が理性を回復した時に初めて、後悔と恐怖の念に駆られて来る様であります。

我が軍刀に付いてお話し致しておきます。顎骨に打ち込んだ事に依って、私の愛刀は切っ先二、三寸の処に刃毀(はこぼ)れを生じてやや曲がり、直ぐには鞘に収める事が出来ませんでした。ただ、数日後には真っ直ぐに延び、文字通り元の鞘に収まりましたが。

尚、自慢出来る事では全くありませんが、更に処刑した者が後日にもう一人。都合この二人であったと記憶致して居ります。

(九)

その様な事もあった中国戦線でありましたが、内地帰還後の十七年十月には召集解除。しかしながら、翌年の十一月には再び臨時召集されたのであります。

これからの話は若干重複する嫌いもあるかとは存じますが、ご辛抱下さい。

年が改まって十九年になり熊本師団防衛通信隊勤務、階級は陸軍曹長に任じられ、その年の十二月には第六師団司令部参謀部勤務となったのであります。師団司令部は熊本城内に設置されて居りました。

この頃の皇軍は、南方諸島に於ける米軍との戦闘を中心にアジア各地での戦闘にも壊滅的敗戦を喫し、糧食は不足して戦死者よりも餓死者や病死者のほうが多い状況であったのであります。この様に益々失速の一途を辿(たど)る一方、連合国側は「カイロ宣言」に基づいて、米軍による本土各地の爆撃も現実のものになったのでありました。それでもまだ尚、最前線の一部の兵士達を別にして、大多数の国民と兵士は神州不滅を心底信じ込んで居たのであります。ご承知の通り皇軍の敗退に続く敗退を、軍の中枢部はそれでも尚、「転進」と言い繕(つくろ)って居(お)った訳でありますから。

熊本での私の勤務は営外居住が認められて居りました。丁度この頃の妻は身重。その様な折の二月に、私は護南部隊への動員を下命されたのであります。

この頃の慌ただしい状況を、私の手牒の履歴欄には次の様に記してあります。

—— 昭和二十年二月二十八日軍令陸甲第三十四号ニ依リ護南二二四〇六部隊動員下令 四月十四日護南二二四〇六部隊要員トシテ西部第六十一部隊ニ応召 四月十七日護南二二四〇六部隊松田隊ニ編入 四月二十六日熊本出発 同日川辺着 昭和二十年四月十五日ヨリ昭和二十年八月十五日迄睦決号作戦第一号勤務ニ従事ス 八月十五日大東亜戦争終結ニ関スル詔書渙発(原文のまま一部抜粋)——

さて、四月に長子が誕生。しかし、我が子を慈しむ暇はなく、同月二十六日には鹿児島県川辺町へと出発致したのであります。この事も以前に申し述べさせて頂きました。

この護南部隊とは師団として熊本で編成されたものであり、師団長は坪島文雄中将でありました。尚、先程お示しした履歴欄の「護南二二四〇六部隊」とは、新たに編成された軍であるため、下令された時点では軍の規模も十分把握できない儘(まま)、部隊と記されたものと思われます。

川辺に着任すると、現地は既に数千人もの溢れんばかりの兵士達で大変な様相を呈して居りました。明日から、予想される米軍の上陸に備えて連日連夜の築城作業に従事せねばなりません。私達はその日指揮班と共に、野崎地区の西氏宅に落ち着く事になったのであります。広い邸内の各棟に分散して、総勢五十名程でありました。

(十)

西家の当主盛雄氏は元中学校教師であられ、その風貌は既にお話した通りであります。当時、奥様とまだ幼いお嬢様二人にご子息一人、更にお祖母様と西氏のお姉様、計七人の家族構成であったと記憶致して居ります。これに住み込みの使用人二、三名と書生が数名居りました。

この付近の資産家でありますから、田圃の中の小高い丘陵の上の広大な敷地に母屋、離れ、土蔵、納屋等々の建物が点在して居ったのであります。その建物をお借りして胡散臭(うさんくさ)い多数の兵士達が寝起きする訳でありますから、今思えば、ご家族にとっては大変迷惑な事であったろうと思われます。「御国の為に」という名目があればこそ、多分西氏もご提供下さったものでありましたでしょう。いやいや、「提供」などと奇麗事は申せますまい。実態は軍の有無を言わさぬ強制接収であった訳でありますから。

さて、この手榴弾暴発事故でありますが、西家の下のお嬢様、後に親戚筋の東家に嫁がれる事になる方でありますけれども、この方の述懐に依りますと、西氏の眠った様なご遺体が帰宅した時、その体中真赤であった事ぐらいしか記憶にないとの事であります。まだ三歳程度の年齢であったかと思いますので、無理からぬものであったのでありましょう。また、その日は兵士達が庭一杯に座して哀悼の意を表して居る為家の中に這入れず泣いて居た事など覚えている、との事でもありました。尤(もっと)もそれを見兼ねた兵士の一人が、終始抱っこして居て呉れた様であります。更に別な方の証言に依れば、ご遺体には左乳下に裂傷があった様でございます。顔の血だけは奇麗に拭き取ってあるものの、足にはまだ血がこびり付いていたとの事でありました。

一方の奥様は、さすがに皇国の妻と思わせる処がございました。西氏の葬儀の後も何一つ軍部に対して恨みがましい言葉を吐露される事もなく、終生事故の件に関しても沈黙を守られたとお聞き致して居ります。

当日の私も、聯隊本部に連絡が這入りましたので急ぎ用件を終えて西家に戻ったのであります。しかし、これまでと違った異様な雰囲気にただ涙するのみ。奥様をお慰めし、お詫びをするのが精一杯でありました。同時に、私が直接古田伍長に漁補を命じた訳でもありませんでしたが、隊は彼と異なって居ようとも、私が人事を間違って居たかの様な、どこか不思議な感覚に捉われて居ったのであります。

他の負傷者も直ぐ野戦病院に運ばれたのでありますけれども、私もその後直ぐに大口へと移駐、それだけに詳細が判り兼ねる処もございます。従って、山口兵長だけは後日死亡したと人伝に聞き、それを手牒に記入して居ったのであったかも知れません。

また、古田伍長は手首から吹き飛ばされたものの命は取り止め、近年まで熊本に生存して居た様であります。ただ、後に当時の上官や戦友が彼を訪問致しましても、ただの一人と雖も面会しようとしなかったと、斯様に聞き及んで居ります。

従軍中の出来事については、誰しもが触れて欲しくない聖域の如きものを二つや三つは持つものであります。恐らく彼も、墓場まで持って行く積もりであったのではなかったでしょうか。

(十一)

この痛ましい事故の直後の八月二十五日、復員すべき旨下令されたのであります。が、更に二日後の二十七日になって、我々は移駐を命ぜられ三十日に百キロほど離れた大口中学に這入ったのでありました。

そこでまたまた残務整理。約三週間を経た後の九月二十三日に召集解除となり、私も一応帰郷の準備に取り掛かったのであります。そこで漸(ようや)く、

—— 支那事変以来ノ功績名簿等焼却シ 一四〇〇発列車ニテ大・中隊長ニ別レヲ告ゲ半年振リニ帰省(原文のまま)——

致したのでありました。

私の男兄弟は四人で私は次男。幸いな事に皆無事に復員して、一人も戦死した者が居りませんでした。この事は誠に喜ばしい事でありました。ただ、次弟だけが戦線で頬から眼球に抜ける銃弾を受けて隻眼(せきがん)となって居ったのであります。

帰郷してからの私は実家から分家して、六反程の田畑を耕作する百姓となりました。その間長女、次男を儲けたのであります。

昭和二十五年新設された警察予備隊から、或いは予備役の頃に取得した溶接技術もあり大阪の汽車会社からも就職の勧誘を受けましたが、もうその様な事で生計を立てる希望も意志もなくなって居たのであります。然(さ)りとて、農業収入に依る当時の生計も決して楽なものではなく、まだ糊口(ここう)を凌(しの)ぐ程度でありましたでしょう。分家した当時の古びた家屋は、これまで田圃であった処に移築したものでありましたからまだ電気も引かれて居らず、やっとこの頃ランプ生活から解放されたのでありました。

ただ、郷里熊本の田舎での生活も約十一、二年経過して漸(ようや)く安定し始めた頃から、次第に、私は幻影と幻聴に脅かされる様になったのであります。特に夜中になると、それは夢となって現れて参りました。寝汗をびっしょり掻いて、私はウンウンうなされて居たそうであります。

この時は決まって、中国戦線での私の斬首の光景や其の他の虐殺に類するもの、更に惨(むご)たらしく爆死した戦友達、延(ひ)いては西氏及び山口兵長の不慮の爆死を中心に、私の心を苛(さいな)んで居た様であります。「何故に手榴弾を使用しての漁補を停めて呉れなんだのか」と、特に西氏と山口兵長は、盛んに私を詰(なじ)っている様でもありました。長子がやっと十一歳位になった頃でありましたが、その子にちょくちょく揺り動かされて、私はハッと目を覚ましたものであります。

例の我が軍刀は戦場から持ち帰って居りました。その軍刀で以って、夜な夜な襲い掛からんとする亡者共を、私は私なりに成敗せんと思案致したのであります。しかし、もう無駄な事でありました。異変を察知した妻子が、どこか密かにその軍刀を隠匿して居ったのであります。時には私自身、「神霊が憑依(ひょうい)した」かの如く祈祷師然となり、適当に呪文をさえ唱えて居ったのであります。余人からすればおかしな行動でありましょうが、錯乱した私は軍刀がなければ祈りに依って、これら亡者共を撃退せんとして居った様でありました。

戦争に依る惨禍は、戦没者や不幸にもその煽りを被って亡くなった者のみに限りません。終戦の後でもその残滓(ざんし)に苦しむ元兵士があり、更にまたその周囲の者にも、様々な有形無形の影響を及ぼすものなのであります。

(十二)

今日、いや今現在のこの時間を経過した瞬間から、全ては歴史の領域に這入ります。私の忌まわしい過去が今となってはもう消去出来ないのであれば、その苦い思い出の幾分かでも払拭すべく、「これからだ」と思う時に私は病に蝕まれたのであります。

その後、兄弟の中でも私のみ病床に臥した後、鬼籍に這入りました。が、残り三人はその後も四・五十年の長い生を全うしたのであります。 青春の時を、図らずもその大部分を戦争に捧げた日々。しかしながら、その頃の私も各戦線の実態もよく分からない儘、「御国の為に」と一所懸命でありました。それだけに、特に外地の高級将校の中には、終戦と同時に皇民を遺棄し、真っ先に遁走を図った者があった事は誠に残念であり、私自身激しい怒りさえ覚えるのであります。

私自身今なればこそ言える事でありますが、この戦争に依り外地や沖縄の前線で、広島、長崎、東京で、はたまた全国の各都市で、兵士と言わず一般国民が戦禍を蒙った事は、かつて私も軍人の一員であった者としては遣り切れなさを覚えるのであります。一説では日本人犠牲者数も三百十万人を超えるという、空前絶後のものであったとか。元寇以来、一度も他民族に国土を蹂躙された事のない我が民族が、初めて味わった屈辱でもあります。

片や欧州戦線に於いては、二十年四月から五月にかけ枢軸国の伊太利のムッソリーニが殺害され、更にナチス独逸が連合国に降伏したのであります。その戦争が終結した事により、ソ連が連合国の密約に従って対日宣戦布告を致して参ったのでありました。

この頃、満州や朝鮮、台湾の植民地から、或いは中国や南洋諸島の占領地から、邦人は命からがらの脱出を試みたのであります。しかしこの折、我が軍がかつてこれらの地域で行なってきた蛮行が、今度は邦人全てに向けられたのであります。略奪、殺傷、強姦等々至る処で頻発し、か弱い女性や老人子供は惨めなものでありました。殺戮される事はなかったまでも、特に大陸での残留孤児問題が耳目を集めた事は、ごく最近の出来事であります。

尚、後日の事でありますが、米軍が日本に進駐を開始した後も邦人婦女に対する陵辱があとを絶たず、時の内閣は米軍兵士向けの驚くべき「性的慰安施設」の設備充実さえ命じたのであります。戦後の混乱した状況からある程度止むを得ない措置であろうとは言え、米軍の為の女衒(ぜげん)の役とはどこかに腑に落ちない所もあるのであります。

しかしながら、これら様々な敗戦国の屈辱を始めとして、この太平洋戦争末期に国土が初めて戦場になったという史実、これは或る意味、極めて重要な事ではなかったでしょうか。連日の空襲に依って焦土の臭い漂う廃墟の中で、国民の厭戦気分は密かに蔓延(まんえん)し、殆どの日本人が戦争の惨状を初めて目の当たりにしたのであります。

この事実から大半の国民は軍部の独走を許容して仕舞った戦争への激しい怨嗟と反省を促され、その後の虚脱感を味わわされたのでありました。更には戦後の平和主義国家の尊さを知得したのも当然でありましょう。

(十三)

人間の一人ひとりは多様な考えを持つものであります。この事実を無視して、民主主義国家はあり得ません。国家が或いはまた一部の権力者が、画一的かつ教条主義的な思想を国民に強制し事の重大さを隠蔽した結果、この不幸な戦争を拡大させ敗戦に至らしめたのでありました。

|

学校教育に於いてさえ、国民学校低学年から各教科とも軍国主義的色彩の濃い国定教科書が用いられて居たのであります。我が国を神州と称し、天皇陛下の崇拝と滅私奉公が強調され、否が応でも軍国主義的かつ帝国主義的青少年を育成せしめたのであります。斯くの如くして強大になり過ぎた軍部を中心とする国策の前には、個人の自由も人権も全く存在し得ないのでありました。私はこれらを以って今、教育と宗教ほど恐ろしいものはないと常々考えているのであります。 (写真は昭和天皇) |

さて、軍隊手牒の最後尾に、私は自分の記録として次の様に記して居ります。

—— 八月十五、十六日ハ敵ノ上陸ヲ見テ自決スベク常ニ用意シオレドモ遂ニ其ノ時ヲ得ズ(原文のまま)——

軍令の命ずる儘に我が青年の大半を御国に捧げて、無辜(むこ)の人間を殺傷し、更にその後幾多の幻覚に悩まされ怯えつつ十五年を生存したのであれば、いっその事、この時命を絶っていた方が良かったのかも知れません。

最後に、私は後進の皆様に次の如くお伝えしてお別れ致したく存じます。

主権在民、戦争放棄、基本的人権の尊重らを基調として、崇高な理念を高らかに謳い上げた現在の憲法。これは三百十万人という尊い血で購(あがな)って我々が手にしたものでありましょう。それ故に再び戦争などのない平和な世を維持しなければならない。国家と国民の利益や権利を擁護する為の戦争など、決して存在し得ないのであります。全て「まやかし」なのであります。

誰がどの様な美辞麗句を並べて、戦争を肯定し正当化を試みようとも、戦争そのものはやはり悪であります。全ての人間から、あらゆる希望や個々人の人間性・良心を剥奪して、その裏で愚かしい人間を嘲笑っている夜叉(やしゃ)なのであります。

おことわり

この稿は我が父の遺品「軍隊手牒」と、子供の頃に聞くともなく父から聞いた若干の事柄を素材として、幾分の想像を交えながら創作したものである。

登場人物の氏名は、全て実名とした。

尚、本稿を著述するに当たり、南九州市文化財課学芸員新地浩一郎氏、並びに同市川辺町の医師・東襄氏、同氏夫人にして川辺町史談会会員・由紀子氏には多大なご協力を賜った。ここに深く謝意を表する。

また由紀子氏は、この稿に登場する西盛雄氏のお嬢様のうち次女に当たられる方である。

参考資料

川辺町史談会編 「護南部隊(第146師団)に関する調査のまとめ」

家永三郎 「太平洋戦争」

川辺町史談会の使用した参考文献

「川辺町郷土史」

「戦争資料 第146師団」

「県立川辺高等学校昭和25年卒業 50周年記念文集 南薩の青い空の下に」

|

聖訓五箇條(軍人五箇条) 一 軍人は忠節を尽すを本分とすべし |