戦後の球磨地方における稲作苦労 杉下潤二(昭和11年7月15日生)

はじめに 農業など第一次産業が衰退している現在でも、農業の機械化や知能化は進んでいて、農作業の労苦は激減した。その違いは、戦後に比べて月とすっぽん、雲泥の差である。たとえば、農業用水も自然流路だったものがパイプラインとなりバルブ開閉だけで水利が可能となった。田起こしは人力と馬力、鍬と鎌と犂だったものが、今はトラクター、田植え機やコンバインである。10条田植え機は手植えの数十倍の能力、10アール(約1反)でも半時間以内で済み、昔は人海戦術だったものが、田植え機を使えば1人または自動でこなせる。稲刈りや脱穀もコンバインである。それに、種まきから出荷まで様々な農業用具が手作りだったのに、現在ではすべて既製市販品に置きかわった。

農作業の苦労は、農機具の進歩や社会変化によって激減したが、往時の農家の労苦を書き伝えることは農家三男坊として意義あることと考える。

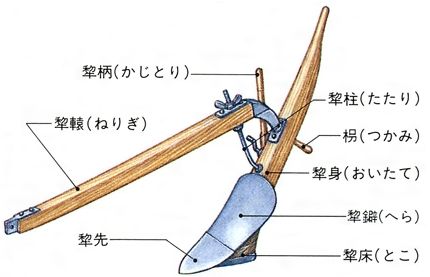

1. 田起こし・代掻き

田起こし作業は米作りの初めの作業である。犂(すき)を馬に引かせて田んぼを耕していた時代があったなんて、演歌を口ずさみながらトラクターを運転している現代人には想像できまい。いちばん驚いているのは田んぼの畔道に鎮座している「田の神(かん)さあ」であろう。田起こし作業は、田植えと同じくらい機械化によって楽になった農作業である。しかし昭和30年以前までは、図に示すように、犂を農耕馬に引かせて田起こしをしていた。起こした後は田んぼに水を引き込み代掻(しろか)き、平らにして田植えを待つことになる。

|

|

| 昭和30年頃の田起こし風景 (画像:葛飾区史) | 犂(すき) 出典:世界百科大事典 |

2. 用水・田植え

子供だったから許せた、といま思うことがある。文字通りの我田引水であった。当時の農業用水路は自然流路で、固有の導入管が設置されていたわけでもなく、バルブをひねれば水量が加減できるものでもなかった。「わが家の田んぼへ水がちゃんと来とるか見てこい!」と言われたことがあった。言われなくても、わが家の田んぼへ水がうまく流れているかは、学校の行き帰りでも気になっていた。あるとき、田んぼへの用水路が二股に分かれている箇所にさしかかると、わが家への水路が閉ざされているのである。B家の方へばかり流れている。溝の堰板を引き抜くとわが家の田んぼへどっと一気に水は流れ込み、B家の田んぼの方へは流れなくなった。翌日、気になって、学校へ行く途中、堰を覗いてみると流れは半分半分になっていた。ほっと安堵した覚えがある。

現在では、育苗箱の苗を田植え機がつまんで植えてくれるから、「苗取り」なんて農作業はなくなった。雨が降ると蓑笠(みのかさ)油紙ガッパをつけて腰を曲げながら苗を取り、一握り位の束にするのである。この作業ほど腰の痛い作業はなかった。ヨケマンが待ち遠しい仕事であった。田んぼ畔(あぜ)に腰を下ろしながらお茶を飲みボタ餅を食べたことがある。稚苗を育てる田んぼが苗代であるが、苗代は春の季語でもあるように、春になったら苗代に水が張られ、籾種を蒔かれる。よって苗代は最も早く水利のできる田んぼが選ばれた。

今は土地区画整理ができていて1反(たん)以上の大きな田んぼになっているが、区画整理される前は1反もある広い田んぼは珍しかった。ちなみに、1反は、約992平方メートル、900坪である。広さが1反もある田んぼの田植えは壮観であった。1辺が30メートルもある田んぼに、目印の赤い布切れを巻き付けた田綱を張り、20人ほどの早乙女(さおとめ)や早乙男(さおとこ)達が綱の目印箇所に早苗を押し込み横這い・後ずさりすると綱が持ちあげられる。ぼやぼやしてると綱が顔を撫でる。綱張り役は大抵老人の役目であった。私は苗運びと苗を早乙女達の近くに苗を投げ入れる役目だった。気になる子のそばに投げ入れると泥水が跳ね「きゃ!」と叫ばれたこともあった。どうしても早乙女の間で田植がしたくなった。すると、「ここへ来(き)ない!」と言われて彼女たちの間に入れてもらった。ところが私が1株を植える間に、お姉さん達は早い早い、五つも六つも植えてしまうのである。

|

| 昭和40年代の田植え風景 出典:熊日新聞 |

20数人の早乙女や早乙男達は、親戚だから加勢(かせい)しに来たというわけであるが、お返ししなければならない。球磨地方では「かたい」とか「もやい」とか言うが「結(ゆい)」である。「かたい」とか「もやい」とは、住民が協力しあう助け合い精神、総合扶助、労力交換である。しかし同じようにお返しができない場合がある。例えば、A家からB家へ2人の加勢があったとする。B家は都合悪く1人のお返しの加勢しかできない場合だと、1人分が貸し借りになる。始末は、金銭等決済と聞いたことがあるが、親戚同士の場合、結の精神による決済が結構あったようである。

田植えが終わると、田に雑草が生えてくるまで、暫しの農閑期・後述するサナボリである。祖母は湯治に出かけ、母は土用干し、男は藁縄(わらなわ)をない、筵(むしろ)を織って俵を作って、収穫にそなえる。でもこの手伝いは大変だった。

3.筵(むしろ)・米俵(こめだわら)づくり

稲刈り、脱穀、籾摺り収穫の前にする仕事がある。現在の出荷用米袋は紙袋やポリ袋であるが、昔は、稲藁(いなわら)で縄(なわ)を綯(な)い、それを経糸(たていと)にして筵(むしろ)を織り、それを二つに畳んで縫い合わせ、米俵にするのである。

まず、左図に示すような機械で縄をなうのである。直径5ミリほどの細縄であれば稲藁を2本ほどラッパ口から差し込むと捩じられて太鼓巻に巻き取られる。出荷用の米俵を縛るときは直径10ミリほどの縄なので、綯うときの稲藁は5本ぐらいだった記憶がある。

筵織りは右図のような筵織り機を利用した。細い縄を経糸にして、横から藁を差し込みながら畳織りみたいにして筵にするのである。織り終わると織機から取り出し天日で乾燥する。乾いたら2枚重ねて擦り合わせ、藁くずが突き出て毛だった部分を擦り落すことによってきれいにする。きれいな側が表になるようにして縫い合わせれば米俵の完成である。2枚合わせて筵を擦る作業は兄と二人がかり、炎天下で行った。この作業も、中学二年生にとっては記憶に残るきつい手伝いだった。

|

|

|

| 縄ない機 出典:福岡県水巻町歴史資料館 | 筵織り機 出典:山口県田布施町郷土館 |

4.田ん草とり

田ん草取りは「頭寒足熱」ならぬ「頭熱足熱」であった。頭は真夏のお天道様で熱せられ沸騰状態、足は暖まった田んぼの水で足湯状態であった。もっと過酷なのは太一車(たいちぐるま)を使わず腰を曲げ、這うようにして草を抜き泥の中に押し込む作業である。腰の痛いこと!顔頭は稲の穂先にチクチク、汗はタラタラなのである。ちなみに「太一車」のことを、こどもの頃は「タイチぐるま」とだけ覚えており、漢字で「太一」と書くことや、この農具は1892年、鳥取県倉吉市の金井太一郎さんという方が発案されたものであることなど近年になって知ったことである。

やれやれと腰を伸ばしてと往還(おうかん)の方を見ると助け船である。当時、私は岡原中学校の野球部や九人制バレーボール部に属していた。往還の方から仲間が「おーい!練習に行くぞ!」との掛け声である。二人の兄は「言って来い!」と言ってくれるのが常であった。兄達のこの気遣いには生涯、感謝し続けている。

|

|

| 中井太一郎考案の初期の太一車 | 太一車による除草風景 |

| 画像:倉吉歴史民俗資料館 | 画像:中国四国農政局 |

5.稲刈り・稲架(はさ)掛け・稲小積み(いねこづみ)・脱穀

今でこそ稲刈り機バインダーがあり乾燥機もあるが、往時は鋸鎌(のこがま)を使っての手刈りで、稲架(はさ)掛け・天日干しであった。脱穀までの保管のためには、刈り取った稲を重ねて築山のようにして田んぼに置いておく方法もあった。これを「稲小積み」と呼んでいた記憶がある。稲刈りの鎌は鋸鎌であった。私は稲株を刈るつもりが小指の先を刈ってしまい、はたち過ぎまで傷跡が消えなかった。今の稲刈り機は、稲わらとして残すことは少なく、大抵は短冊に切り刻んで田んぼに撒き散らすようになっている。菜園をやっていると稲藁は貴重であるが、手に入れることは難しく、ホームセンターで売られるようになってしまった。

稲を刈ったら天日に干す。左図は多良木町槻木の稲架掛け風景である。穂先に触れると折れ、稲粒がぽろぽろと落ちるようになると乾いた証となる。右図のような脱穀機の出番である。リヤカーに積んで田んぼに持ち込み、稲穂先を回転ドラムにおしあてる。ドラムには逆V字型の釘が植えこまれており、高速回転によって稲粒は叩き落されるわけである。この脱穀機のドラム回転は足踏み式であるが、昭和27年ごろになると石油発動機を動力とした脱穀機が登場する。後述する石油発動機の出番である。

|

|

|

| 稲架掛け 出典:槻木みつまた | 昭和初期の脱穀機 出典:関ケ原町歴史民俗館 |

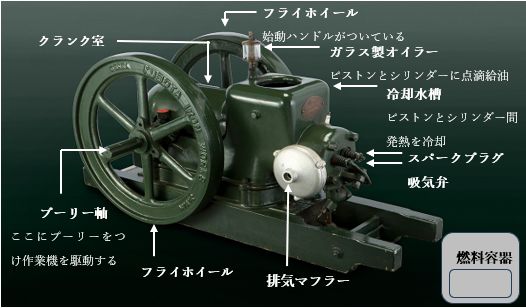

6.石油発動機

石油発動機とは、灯油を燃料としたエンジンで、戦後、主に脱穀用のエンジンとして用いられた。ただ、始動時の点火はガソリンで行い、始動したら灯油に切り替える仕組みになっていた。石油発動機のメーカーは沢山あって数十の機種があった。わが家にあった石油発動機は、新三菱工業㈱京都製作所製の「かつら」エンジンであった。製作所が京都市の桂にあったので、その名がついたものである。図は往時の「かつら」ではないが、石油発動機主要部位の名称である。

石油発動機は石油を燃料とした 2ストロークサイクル(2サイクル)エンジンである。この動作は、ピストンが1往復する間に吸入・圧縮と爆発・排気の2つの行程で1回の燃焼サイクルを完了する。ちなみに、1行程ごとに吸入、圧縮、爆発、排気を行うのが4ストロークサイクル(4サイクル)エンジンである。石油は石の油と書くが、それは、石油が太古の昔の遺物化石だからである。石油には、主に車の燃料用としてのガソリン、主に暖房用燃料としての灯油、主にディーゼルエンジンの燃料としての軽油や重油、それに潤滑油などである。石油発動機の燃料は主に灯油である。

ピストンはシリンダー内を往復運動するわけであるが、摩擦熱が発生する。その冷却がホッパーの冷却水であり、摩擦を軽減するための潤滑はオイラーからの点滴給油である。燃料がなくなるとエンジンは止まってしまうだけだが、潤滑油がなくなると発動機は壊れてしまう。ピストンとシリンダーなど回転摺動部分が焼き付いてしまうからである。心地よい音と排気ガスを嗅ぎながら発動機の前に座り込み、オイラーの中の油の残りが少なくなると、油が無くなったよ~!と大きな声で父に教えた。父が飛んできて油缶から補給するのであるが、冷却ホッパーに放り込んでおいたカライモがバレないか気がかりであった。それは油補給の際、油が冷却槽の中に酢たたり落ち、煮てるカライモが油臭くなってしまうからである。

|

| 1950年代の石油発動機の例 出典:ウイキペディア |

発動機が始動すると、プーリーに平ベルトをかけ、籾摺り機などの作業機械が動き出す。籾摺り専門の業者は荷車に一般農家の発動機より大馬力の発動機と籾摺りを荷車に乗せ、牛に引かせて農家の庭先にやって来て籾摺りをした。籾摺り機からは、くず米と供出米が分かれて出てき、もみ殻は空地に放出された。くず米は鶏のえさにしたが、戦中戦後の食糧難の時代には麦やくず米も人の口に入った。籾摺りは米作り最後、苦労が報われる仕事であった。しかしこの籾摺りは、もみ殻や埃が体中に付着して、風呂で流すまでは大変だった。

7.農耕馬の世話と「さなぼり」

平安貴族は都大路を牛車に乗って移動したし、ネット画像でも、牛が犂やマンガを引っ張って農耕している。しかし、牛は足が短く、泥田には不向きである。しかも歩みが遅いので球磨地方では大抵、馬が農耕の主役であった。牛の役目は、子を生み、子牛を市場で売って現金収入の足しにするために飼われていた。田植え準備のためによく働いてくれる馬の世話には、どの農家も気遣いをした。 馬の餌(えさ)は、穀物、草、藁、それに水であるが、時々塩分をくれると喜んだ。私の兄は、朝の暗いうちに早起きして飼料となる草集めに田んぼ畔の草刈りにでかけていた。持ち帰った草は短く切って、同じく短く切った稲藁と一緒に飼料桶(かいばおけ)に入れてやった。よく働いたときは、草と藁の他に煮た大麦を混ぜてやった。

馬が喜んだのか迷惑だったのか、今でも分からない事がある。それは馬の水浴びである。水浴びは、汚れた馬体を川で洗ってやることと、人間同じ真夏の水浴である。水浴びは百太郎(川の名前)である。わが家から百太郎までは約200メートルである。この水浴びにつれて行くのは馬にとって迷惑ではなかったかと思った。それは、川まで移動するときの馬の歩み足が重く、リズミカルではないからである。田んぼ仕事をして疲れ切っていることがよく分かった。それでも川に連れて行き、背中に乗せてもらって川の上流に向かうと、馬も疲れを忘れたかのようなサナブリ気分であった。時には馬の尻尾につかまり、川を上り下りしたが、これは馬にとっては迷惑なことだったろう。

自宅へ帰るとき、馬は手綱がなくてもわが家に戻って行った。馬は自分の小屋をよく覚えていた。乗って馬の運動をしてわが家の近くに来ると、家への近道をよく知っていて、その角にくると急に曲がり、方向を変えるのでふり落とされそうになったことがニ三回ある。「馬小屋の閂(かんぬき)はちゃんとしとけよ!自分の小屋が火事になっても入ろうとするから!」と祖父は言っていた。後年、近くの集落の農家で火事があり、馬が焼け死んだという話を聞いた。

馬に限らず家畜の世話で大変なのが糞の始末である。馬の糞は繊維が多く取り扱いが比較的楽だが、反芻(はんすう)する牛の糞は泥状なので扱いにくかった。糞は敷き藁と共に醗酵して堆肥になるわけであるが、堆肥小屋まで運ぶのが大変だった。

「さなぼり」とは、田植えがすんだ後の休息・慰労・感謝のことである。この時期は、子供ながらも、大人達がゆっくりと過ごす毎日は気分的に楽だった。祖母はこの時期、仲間と一緒に日奈久温泉の自炊湯治にでかけていた。柳行李(やなぎごうり)に米・味噌・醤油・お茶・漬物・野菜・カライモまで詰め込んでいた。車が普及していない時代、岡原から日奈久まで行くには、多良木まで歩き湯前線で人吉、人吉から肥薩線で八代、八代からは、現在は「肥薩オレンジ鉄道」であるが、往時は鹿児島本線であった。

8. 焚きもん取り

球磨地方では「の」を「ん」と発音する。有名な「五木の子守唄」、♪おどまかんじんかんじん あんひとたちゃ よかしゅ よかしゅ よか帯 よかきもん、の「あんひと」は「あの人」であり、「よかきもん」は「よかきもの」といった具合である。「たきもん」の「ん」は「の」であり煮炊きの燃料、木材や竹の「焚き物」・「薪」である。農作業ではないが、この焚きもん取りが農家婦人の大仕事であった。他の村ではどこの山だったか知らないが、岡原村では黒原山の裾であった。ガスや電気や太陽光が熱源となっているが、竈(かまど)時代の燃料は薪(まき)であった。村は、雑木が落葉し、冬が近づくと村有林の雑木伐採が許された。焚きもん取りは主婦の務めとなっていて、私も母を手伝ったことがある。山からわが家までの運搬である。切った焚きもんは生木(なまき)なので、家の庭の片隅に積んで乾かせた。直径20センチほどの大きな雑木の場合は、薪のサイズに切断せず、原木のまま馬に引かせて持ち帰った。私の「球磨ふるさと賛歌」の中に、母の焚きもん取りの一首を紹介した。

「黒原の 焚きもん山は 冬木立 ささくれ指の 母は鉈とぐ」

これらは、私が小学5年生から中学1年生頃までのことで、記憶を基に書いたが勘違いも不正確なこともあるかも知れないことを申し添える。